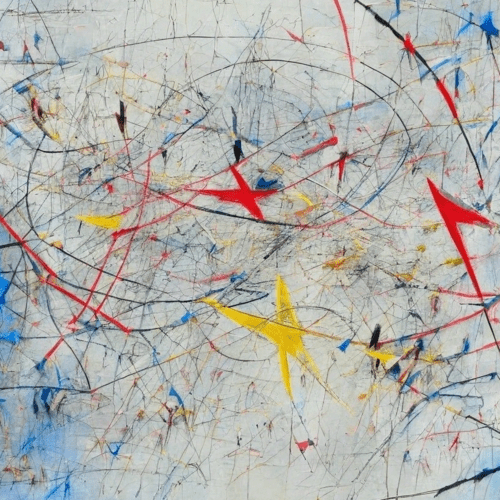

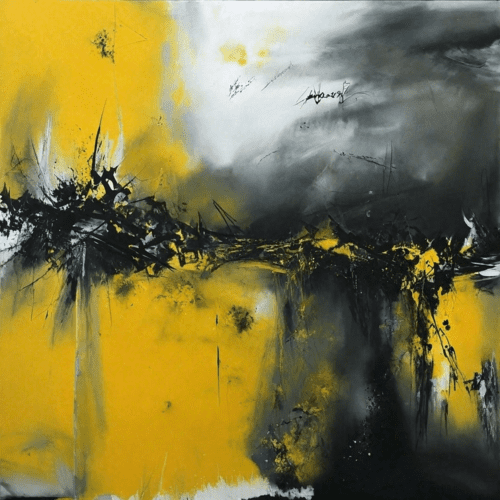

Meditación abstrusa

Es extraño. Si trato

de recordar el fuego de las noches sagradas,

un verano violento —como cualquier verano—,

con su luna de sangre y crepitar de brasas,

recuerdo esa violencia y la felicidad,

recuerdo el fuego, pero aquí no está el fuego,

aunque yo sé que ardía en esas noches.

Resulta sorprendente. Si vuelvo atrás la vista,

hacia nuestras reuniones, sé lo que confesamos,

rememoro el ingenio de los viejos amigos,

puedo escuchar la risa,

y esa desesperanza

de la que se alimenta cualquier joven,

porque se sabe fuerte, invulnerable.

Y, sin embargo, aquí, en la presente noche,

nadie se ríe ya, y la desesperanza

no es siempre un alimento adolescente.

Es curioso. Si miro

las páginas de un libro, o esos rostros

que hablan en la pantalla y nos conmueven,

yo sé que nunca fueron, como sí sé que fueron

mi fuego y mis amigos,

son palabras que nadie ha pronunciado

al margen de esos libros, son los rostros

de quien prestó su rostro a quien no existe,

y sin embargo están en esta misma noche,

y son y me acompañan y me ayudan.

Lo que parece eterno en la memoria

ha dejado de serlo, y lo que nunca

vivió en nosotros mismos es nuestra eternidad.

Es extraño, es curioso, es sorprendente:

no estoy del todo en mí, y cuando acudo

a lo que debí ser, todo ha cambiado.

Estoy donde no estoy, y en lo que no soy yo,

y hasta en no importa dónde,

y hasta en no importa cuándo.

Carlos Marzal, Los países nocturnos, 1996