Conversación en la isla

—Escribir un poema es intentar desatarse,

adivinar en qué mano está la moneda

—dije yo—. Tú mirabas

el sol igual que un fuego encima de la isla

y yo dije: —La poesía empieza

cuando ya has olvidado qué es lo que te asustaba

pero aún tienes miedo.

Yo veía

las torres blancas. Tú dijiste: —Es raro,

nos gustaría huir

pero nadie nos sigue.

Junto al agua,

partiendo nuestras vidas,

cortándonos las manos al coger los cristales,

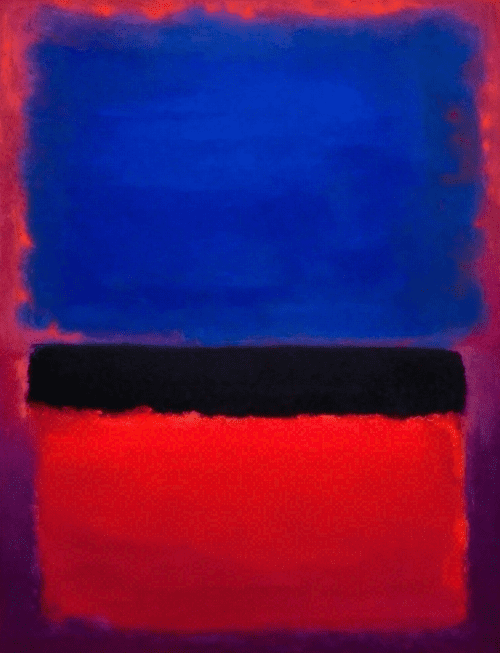

tú dijiste: —La poesía es todo

lo que hay entre un disparo y el animal herido.

Parecías

tan lejos, tan a salvo

de ti y de mí;

distinta igual que siempre,

rota y vuelta a armar de una manera nueva.

El sol se fue. La noche

se acercaba y yo dije: —¿Recuerdas que jugábamos

a poner nuestros años

al lado de la Historia? Por ejemplo:

aprobaste Latín y Armstrong llegó a la luna…

Y tú dijiste: —El fuego

de los días,

la suma

de las horas,

las letras de «Armstrong llegó a la luna»…

Estábamos tan solos,

tan cansados,

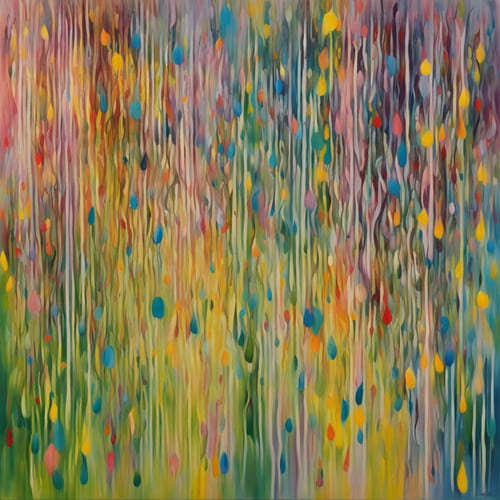

como perros perdidos en medio de la lluvia,

como hombres mirando la noche desde una casa vacía.

Vi las últimas luces de la costa y el cielo

extraño encima de la playa. —A veces

—dije— no hay más que eso

y algún sitio donde ir pero ningún sitio donde quedarte

y palabras que son las piezas del abismo

y recuerdos igual que disparos en una diana.

Luego llegó la luz, el ruido azul

de la mañana,

mientras tú decías:

—Te di mi corazón y quisiste mis sueños,

te di mis sueños pero quisiste mi esperanza.

y yo dije: —Sí, es eso. Eso es todo:

una sola mujer y un millón de maneras de perderla.

Me miraste. Dijiste: —¿Y después? Y yo dije:

—Nada. Después no hay nada.

Después de eso

tenemos que estar juntos para siempre.

Nos quedamos callados,

junto al agua,

mientras la luz rompía el orden de la noche,

mientras el mar se estrellaba contra los nombres de las ciudades.

Mirando el sol sobre las torres blancas.

Cada uno observando su corazón moverse

lo mismo que un pez rojo en la oscuridad de un río.

La sombra de las torres se parecía a mi vida.

Cada uno protegido por su propio dolor,

como ángeles mirando una tormenta desde el fondo del cielo.

Benjamín Prado, Todos nosotros, 1998